La vía intraosea se ha convertido en una gran aliada en la administración de medicamentos por los profesionales de urgencias y emergencias, sobre todo en aquellas ocasiones en las que no es posible conseguir una vía venosa periférica y el tiempo de acceso a la administración de determinados fármacos es clave para solucionar una situación de urgencia vital. En estas circunstancias la vía intraósea se perfila como la principal alternativa a la vía venosa periférica.

¿Cómo surge el uso de la vía intraósea?

Los primeros estudios datan de 1922 y la describen como una vía eficaz para las transfusiones sanguíneas. Posteriormente se empiezan a administrar distintos fármacos y se desarrollan dispositivos de punción intraósea. Con la aparición de los nuevos catéteres intravenosos hacia 1940, esta vía cae en desuso, para volver a relanzarse después en el año 1984 cuando varios autores la redescubren e impulsan definitivamente.

En la actualidad es una vía no sólo usada en pediatría y en casos de parada cardiorrespiratoria, sino que está considerada de elección en adultos y en todo tipo de situaciones de urgencia, en las que no sea posible canalizar una vía venosa periférica.

Anatomía y fisiología de esta vía de administración de medicamentos

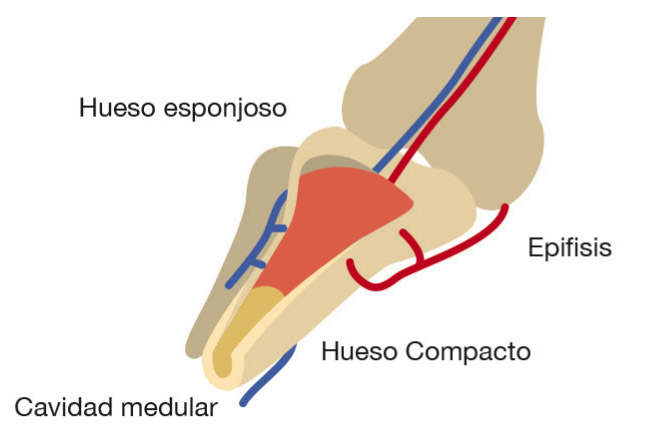

Tanto la matriz de la epifisis de los huesos largos como la parte central de los cortos están formadas por un tejido mineral esponjoso relleno de médula ósea.

La cavidad medular está compuesta por una red de plexos venosos sinusoidales que no se colapsan en situaciones de shock y que drenan a un canal venoso central que a su vez conduce a la circulación general.

Durante los primeros años de vida casi todas las cavidades medulares tienen médula roja. Con el crecimiento, esta es sustituida parcialmente por tejido graso amarillo, pero con una vascularización suficiente como para permitir la administración de fármacos y fluidos.

Tipos de fármacos que pueden administrarse por vía intraósea

Por esta vía pueden administrarse los mismos fármacos que por vía endovenosa, consiguiéndose niveles plasmáticos similares en ambas vías, incluso en situaciones de baja o nula perfusión sanguínea. Tan sólo habrá que administrar un bolo de suero salino para que el fármaco alcance la circulación sistémica. Puede además utilizarse para la administración de transfusiones sanguíneas.

También es una vía útil para la administración de fluidos, variando los flujos de infusión en función del calibre del dispositivo, la zona de inserción y de la aplicación o no de presión externa.

Por vía intraósea se pueden conseguir tasas desde 11ml/ min infundiendo a gravedad normal, hasta 100- 150ml/min aplicando presión externa. Se recomienda regular el flujo mediante bolos lentos de jeringa en niños y mediante sistemas de presión externa en adultos.

No es útil por tanto para reposición de grandes volúmenes en pacientes adultos, aunque si puede serlo en pediatría, donde los volúmenes de reposición requeridos son más pequeños.

Permite además utilizarse para la determinación de numerosas pruebas analíticas bioquímicas y determinación de gases.

Papel de la vía intraósea en Urgencias y Emergencias

La vía intraósea está indicada en todas aquellas situaciones de riesgo vital en las que no es posible canalizar una vía venosa periférica y la asistencia que requiere el paciente es más intensa que la que ofrecen otro tipo de vías.

Situaciones como: parada cardiorrespiratoria, shock, anafilaxia, estatus epiléptico, grandes quemados, deshidratación, politraumatizados, etc., pudiéndose utilizar tanto en niños como en adultos.

Está avalada por diferentes organismos internacionales: European Resuscitation Council (ERC), American Heart Asociation (AHA), Grupo Español de RCP Pediátrica y Neonatal y el método Advanced Trauma Life Support (ATLS) del American College of Surgeons.

Y el Consejo Europeo de Resucitación (ERC) ya la recomienda de elección tras la vía venosa periférica y por delante de la endotraqueal. En emergencias extrahospitalarias la vía intraósea ha desplazado incluso a las vías central y endotraqueal, pasando a ser la segunda opción como vía de acceso.

A pesar de estos avales y la popularización que ha tenido en estos últimos años, hay que tener en cuenta que los estudios realizados en humanos hasta este momento son de evidencia científica limitada.

Además, está contraindicada en las siguientes situaciones:

- Contraindicaciones absolutas: traumatismo o fractura del hueso a puncionar o intento previo de punción intraósea en el mismo hueso, por el riesgo de síndrome compartimental.

- Contraindicaciones relativas: infección, tumores óseos, osteomielitis, celulitis y quemadura en el lugar de punción.

El conocimiento de las indicaciones, usos, dispositivos, lugares de punción, técnicas y cuidados de enfermería, hacen de esta vía una elección óptima y totalmente segura para la administración de medicamentos en situaciones de urgencia cuando no es posible obtener un acceso venoso.

En un próximo artículo abordaremos los distintos dispositivos de acceso intraóseo que podemos utilizar para canalizar con éxito esta vía.

Si quieres ampliar información sobre esta y otras vías de administración o tenerla en tu teléfono móvil para consultar dudas de forma rápida en tu trabajo, te recomendamos echar un vistazo a la edición digital de nuestro Manual de Vías de Administración de Fármacos para Enfermería

Excelente informacion.Muchas gracias!